ごきげんさまです。坪田康佑です。

いつも訪問看護支援協会の活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

さて、先日3月12日に開催された中医協(中央社会保険医療協議会)において、訪問看護ステーションに対する指導体制について、重要な見直しが議論されました。

訪問看護業界は、近年その需要が急速に拡大しており、訪問看護ステーションの数も増加の一途を辿っています。一方で、サービスの質の確保や適切な運営が求められる中で、指導体制のあり方が重要な課題となっています。

今回の記事では、中医協で示された訪問看護ステーションへの指導に関する主な変更点について、皆様にいち早くお知らせいたします。

指導体制見直しの背景

近年、訪問看護事業所の数は増加しており、請求事業所数は約1万7千事業所となっています。法人種別では、営利法人の事業所の増加が著しい状況です。

また、医療保険の訪問看護療養費の算定件数は、平成20年から令和5年の15年間で約6.5倍に増加、年間医療費は約9.4倍に増加しています。 このように、訪問看護の需要と供給が拡大する中で、適切なサービス提供を確保するための指導体制の重要性が増しています。

指導体制見直しの方向性

中医協では、昨今の訪問看護療養費の請求状況や指導の実施体制などを踏まえ、訪問看護ステーションへの指導について、以下のような見直しが提案されています。

- 広域運営への対応: 複数都道府県において運営されている訪問看護ステーションに対し、より効果的な指導を実施するため、厚生労働省本省と地方厚生(支)局及び都道府県による指導の仕組みを新設する。

- 教育的視点による指導機会の確保: 一定の基準に該当する訪問看護ステーションに対し、教育的な視点による指導機会を設ける。

- 集団指導のeラーニング化: 現在、講習形式で実施している集団指導について、訪問看護ステーションの受講機会及び利便性の確保といった観点からeラーニングによる集団指導を検討する。

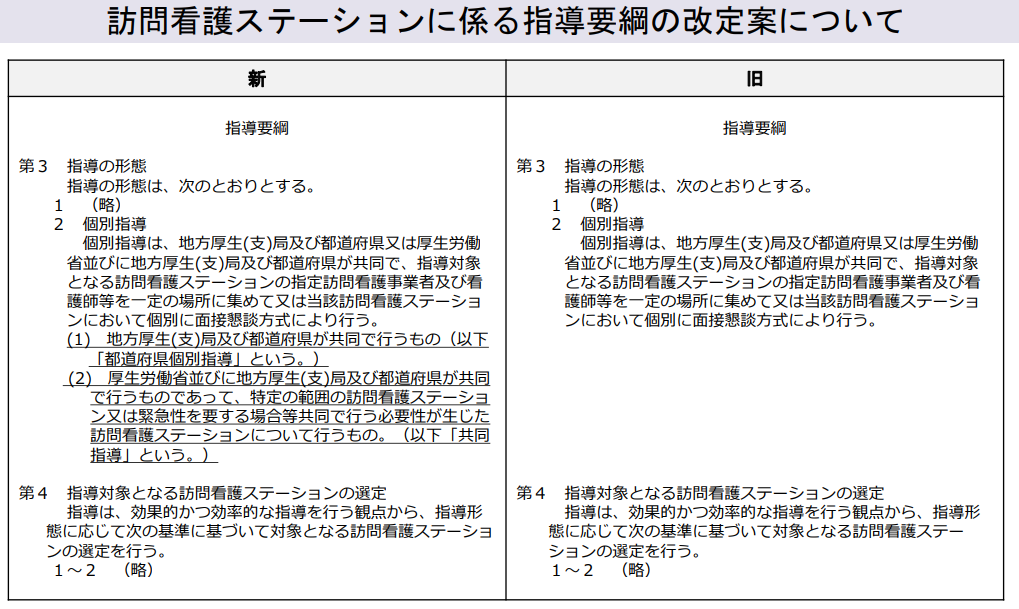

指導要綱の主な改定案

今回の見直しに伴い、訪問看護ステーションに係る指導要綱についても改定案が示されています。

- 指導の形態: 指導の形態として、地方厚生(支)局及び都道府県が共同で行う「都道府県個別指導」と、厚生労働省並びに地方厚生(支)局及び都道府県が共同で行う「共同指導」が明記されました。

- 個別指導の選定基準:

- 都道府県個別指導において、訪問看護療養費請求書の1件当たりの平均額が高い訪問看護ステーションが選定基準に追加されました。

- 共同指導において、同一開設者に係る複数の都道府県に所在する訪問看護ステーションが対象となることが明記されました。

訪問看護ステーションへの影響

これらの指導体制の見直しは、訪問看護ステーションの運営に大きな影響を与える可能性があります。特に、

- 複数都道府県で事業を展開しているステーション

- 医療費の請求額が高いステーション

は、今後の指導体制の変化に十分な注意が必要です。

訪問看護ステーションの皆様へ

今回の指導体制の見直しは、訪問看護サービスの質の向上と適切な運営を促進することを目的としています。訪問看護ステーションの皆様におかれましては、これらの変更点を十分に理解し、日々の業務に反映させることが重要です。

訪問看護支援協会は、今後も訪問看護ステーションの皆様に必要な情報提供やサポートを行ってまいります。

参考資料

- 中医協総-12

以上

一般社団法人訪問看護支援協会 広報部長 坪田康佑

Twitter:https://x.com/cango_shi

YouTube:https://www.youtube.com/@koxosuke

BLOG:https://cango.blog/

一般社団法人日本男性看護師会 理事 https://nursemen.net/ソースと関連コンテンツ